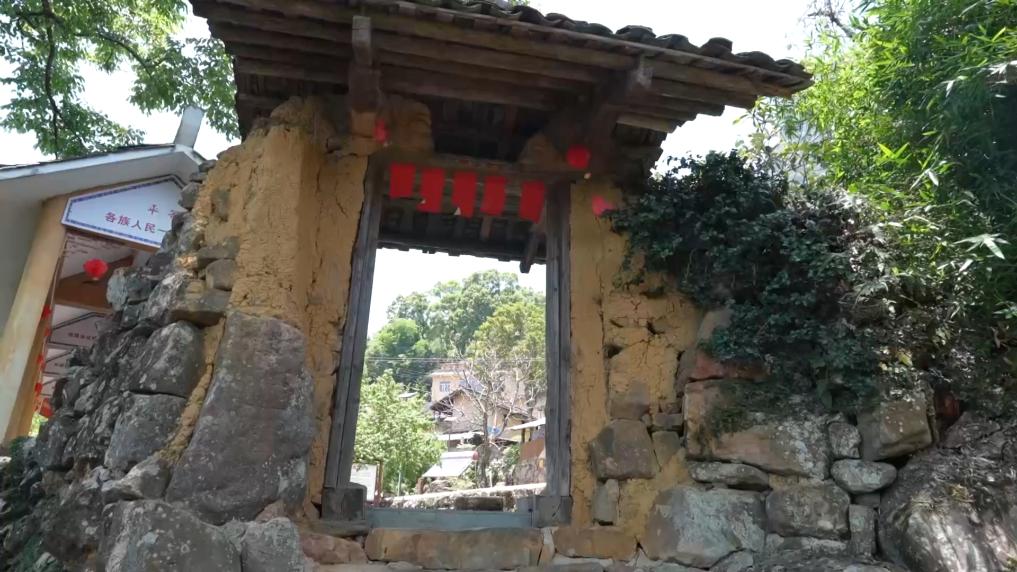

新华社南宁5月17日电(记者黄凯莹)在广西金秀瑶族自治县六巷乡六巷村下古陈屯,蜿蜒的石板路通向一扇饱经沧桑的木门,嵌于黄泥墙与青石基之中,门上檐角微微上翘,古朴而庄严。

“这扇古寨门是我们金秀坳瑶生态博物馆的一件‘百年馆藏’。”博物馆管理员盘义勇说。

生态博物馆被称为“没有围墙的博物馆”。它突破了传统博物馆的空间限制,将博物馆的范围扩大到整个社区、自然环境和文化景观。坳瑶是瑶族的一个支系,金秀坳瑶生态博物馆保护范围涵盖六巷乡上古陈和下古陈两个坳瑶村寨,其展示与信息资料中心设在下古陈屯,于2011年5月正式建成并对外开放。

图为下古陈屯的古寨门。新华社记者 覃广华 摄

推开古寨门,映入眼帘的是山间错落有致的瑶族民居。石基土墙、木质门窗,建筑风格与古寨门一脉相承。“用石头和泥浆砌筑房子,是我们坳瑶先民的智慧和传统习俗。”盘义勇说,当地一些有代表性的老建筑经过了修缮和保护,周边有40余座传统民居都得到了妥善保存。

金秀坳瑶生态博物馆是广西民族生态博物馆建设“1+10”工程的组成部分。广西民族博物馆副馆长麦西介绍,该“1+10”工程是广西自2003年起探索民族文化“联合体”保护模式的成果;“1”意为由广西民族博物馆作“核心”带动辐射,“10”指的是在南丹、三江、靖西、贺州、那坡、灵川、东兴、融水、龙胜、金秀等地的民族村寨建设10个生态博物馆。

广西打造生态博物馆坚持“文化保护在原地”的理念,并不断通过“政府主导、专家指导、居民参与”的方式实现。京族是我国唯一的海洋民族,聚居于广西东兴市。京族生态博物馆保护范围覆盖“京族三岛”,其展示与信息资料中心位于其中一岛之上。

京族居民身穿民族服装表演独弦琴。新华社发

每逢节庆活动,婉转动人的独弦琴声随海风飘扬,高跷捕鱼的绝技引得游人啧啧称奇。类似的场景,在京族生态博物馆内以模型、影像等形式展出,并配上详细的背景介绍。

“京族独弦琴、高跷捕鱼都是京族人民引以为傲的文化瑰宝,海洋文化特色鲜明。”京族生态博物馆馆长赵霞说,为保护和传承好京族的传统文化,生态博物馆不仅提供了静态展出的空间,同时还常态化地打造日常展示的舞台,以此鼓励当地居民投身到保护与传承的实践中。

“在发展中保护民族文化是生态博物馆的重要议题。”麦西说,许多生态博物馆藏于村寨,它们的建设与发展融入到了当前乡村振兴中。

近年来,广西灵川县灵田镇长岗岭村的乡村旅游发展得有声有色,这个桂北“盐马古道”上的古村建起了咖啡馆、油茶工坊和农家书屋,还被到访的网友们开发出了一条“宝藏徒步路线”。这里也有一座灵川县商道古村生态博物馆,展示与信息资料中心里陈列的推车、施茶缸等老物件,以及中心周边高大宽敞、工艺精湛的明清古建筑群,都默默地向游人诉说着古道昔日的繁华。

图为长岗岭明清古建筑群。新华社发

麦西说,在20余年的实践中,广西民族生态博物馆“1+10”工程这一生态博物馆建设模式在传统博物馆与生态博物馆之间搭建起了交流、合作、共享的平台,是遗产保护的有效途径,“接下来我们将继续挖掘更多条件适合的村寨以及遗产类型,纳入到生态博物馆体系当中,将‘1+10’扩展为‘1+n’,推动多彩民族文化在保护与传承中焕发新生。”